農地は、一般の不動産と異なり、所有権の移転に農地法の許可(または届出)が必要となる特殊な財産です。農地を農地として、耕作目的で取得するには農地法3条の許可が、農地を耕作以外の目的で利用するために取得するには農地法5条の許可が必要であることはご存じのことでしょう。

裁判所が実施する競売によって取得する場合であっても、農地であればこの原則は変わりません。そのため、仮に競売手続において最高価格で落札されたとしても、買受人が農地法に基づく許可を得られないような場合には、落札後に所有権移転ができず、手続き全体をやり直すリスクが生じます。

このようなリスクをなくすために、地目が農地である競売物件の入札に参加する場合、あらかじめ「買受適格証明書」を農地所在地の農業委員会から取得し、裁判所に提出しておくことが求められます。買受適格証明書とは、競売入札に参加する者が、農地法第3条または第5条の許可を受ける見込みがあることを証明する書類です。

したがって、この書類は、競売対象の農地を落札した者が「農地法の許可を受けられず農地を買えない」といった事態を防止する役割を果たしているといえるでしょう。買受適格証明書を裁判所に提出しなければ、そもそも農地の競売入札に参加できませんし、落札後の所有権移転登記もできません。

農地の買受適格証明を受けるための要件を解説

では、競売による農地取得の大前提となる買受適格証明書を取得するためには、いったいどのような要件を満たしている必要があるのでしょうか。

先に述べたように、買受適格証明書とは農地法の許可が得られる見込みがあることを、農業委員会が審査して交付する書類です。したがって、実質的には農地法の許可制度で求められる許可の要件を満たしているかがこの段階で審査されることになります。

ご存じのとおり、農地法3条の許可要件と農地法5条の許可要件はまったく異なる性質のものです。詳しくはこのホームページの他の記事をご参照いただきたいのですが、ごく簡単にいえば次のような要件を満たしているかどうかが審査されることになります。

農地を耕作目的で取得するための3条許可の許可要件

- 農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うこと

- 農業経営に必要な農作業に常時従事すること

- 地域と調和した農業を行うこと

農地を農地として取得するためには、取得する者がその農地で耕作を行うことが大前提となります。新規就農の場合でも農地を買い受けることは可能ですが、その際にはきちんとした営農計画を策定しなければならず、その妥当性が審査されることになります。また、法人が農地を所有するためには、農地所有適格法人の要件を満たしていることが必要です。

農地を転用する目的で取得するための5条許可の許可要件

住宅を建てたり、駐車場にしたりする目的で農地を取得するためには、立地基準と一般基準の双方の基準を満たしていることが必要です。立地基準に照らして言えば、第1種農地などの優良な農地と判断されれば、原則として転用は許可されません。

また、5条許可においては都市計画法による区域区分による影響も考慮しなければなりません。たとえば、市街化調整区域では原則として建築物の建築ができないため、住宅建築を目的とした転用のハードルは高いといえます。

ですので、競売に参加しようとする場合には、農地区分や都市計画法による区域区分を確認したうえで、その農地で実施したい転用事業が可能なのかをあらかじめ調査しておく必要があるでしょう。

買受適格証明書を取得するために必要な書類

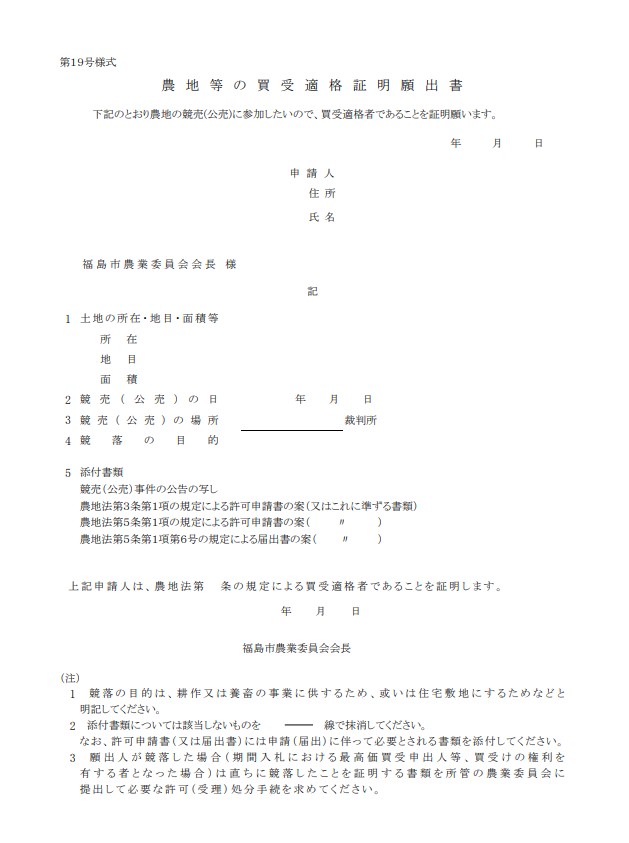

次に、農地の競売に参加するために必要な「買受適格証明書」を取得するために必要な書類について確認してみましょう。ここでは、福島市のホームページの記載内容を踏まえて解説していきます。

福島市にて、農地の買受適格証明書の交付を受けるためには、下図で示した証明願出書とともに農地法の申請(届出)書類一式を作成し、添付書類として提出しなければなりません。

ここでいう申請(届出)書類一式とは、以下の3種類のうちの1つを指します。

- 農地法第3条第1項の規定による許可申請書の案(又はこれに準ずる書類)

- 農地法第5条第1項の規定による許可申請書の案(又はこれに準ずる書類)

- 農地法第5条第1項第6号の規定による届出書の案(又はこれに準ずる書類)

農地法の申請(届出)書類のほかに、競売事件の公告の写しの添付も必要です。競売事件の公告とは、裁判所が不動産の競売(強制売却)を始める際に、その事実を公表するために行う公告のことで、この公告には、競売物件の詳細や入札期間、開札期日などが記載されています。

農地の場合、公告は約2か月前になされますので、この2か月の間に書類を作成し、農業委員会事務局に提出し、入札参加の前までに買受適格証明を受けなければなりません。証明願出書を提出してからの農業委員会内部での処理期間を考慮すると、なかなか厳しいスケジュールのように思われます。

農地を競売により取得する場合にも農地法の許可が必要

さて、裁判所による競売で農地を取得しようとする際には、入札参加に先だって、買受適格証明書を取得する必要があることは解説したとおりです。それでは、買受適格証明を受けた者が入札で農地を落札した場合、所有権移転の登記ができるようになるのでしょうか。

すでに農地法の許可を受けられる見込みがあると判断されているため、競売で落札したら所有権を得られるのかと思いきや、実はそうではありません。農地の落札者(最高価買受申出人)は、落札後に農地法第3条または第5条の許可申請をし、正式に農地法の許可を受けなければならないのです。

つまり、競売に出されている農地を取得するためには、買受適格証明書の取得時と落札後の2回にわたって、農地を買い受ける者としての適格性があるかどうかの審査を受けるということになります。なかなか面倒な手続きで、時間と労力が必要だといえるでしょう。

まとめ

農地を競売で取得する場合は、通常の場合と異なり、「二重の審査」が必要となり、入札参加前の準備がとても重要です。買受適格証明書とは、競売入札に参加する者が、農地法第3条または第5条の許可を受ける見込みがあることを証明する書類です。買受適格証明書の取得にあたっては、農地法上の許可要件を満たしているかを事前にしっかり確認し、スケジュールを管理しながら手続きを進めることが求められます。

事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。

事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。